Por: Antônio Henrique Couras;

Em Cisnes Selvagens, Jung Chang lembra uma cena curiosa da China pré-Revolução Cultural: camponeses que rezavam para que o bambu não florescesse. O pedido, aparentemente estranho, não era superstição gratuita. Era memória de séculos de desgraças ligadas a um fenômeno raro, misterioso e devastador: a floração coletiva do bambu.

Hoje, sabemos que não se tratava de capricho divino, mas de um ciclo biológico extraordinário. Algumas espécies de bambu florescem em intervalos regulares — 48 anos, às vezes 60, até 120 —, e quando isso acontece, não é um evento isolado. Toda a população daquela espécie floresce ao mesmo tempo, em qualquer lugar do mundo, independentemente da idade ou da localização das plantas. É como se obedecessem a um relógio invisível, gravado em sua genética, que dispara no mesmo instante para clones espalhados por continentes.

Durante décadas, o bambu se multiplica de maneira assexuada, por meio de rizomas subterrâneos que brotam novas touceiras. É uma reprodução eficiente, capaz de cobrir encostas inteiras. Para o olhar humano, parece imortal. Uma moita pode atravessar gerações, oferecer sombra, madeira, alimento para animais.

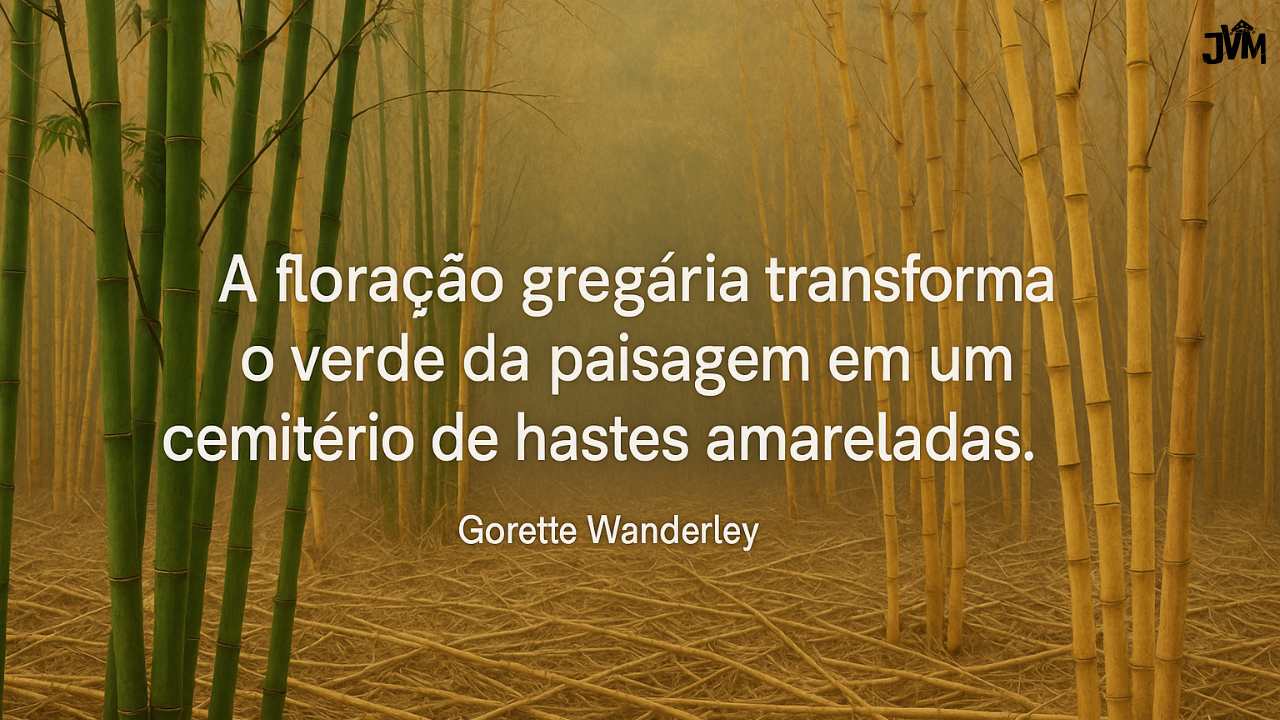

Mas, num dado momento, chega o chamado invisível. Os colmos, que até então apenas brotavam, começam a dar sinais: surgem inflorescências discretas, depois cachos e sementes em abundância. É um espetáculo raro, mas também sinistro, porque logo depois vem a morte coletiva. Cada touceira que floresceu seca por completo. E a paisagem, antes verde, se transforma em um cemitério de hastes amareladas.

É nesse ponto que começa o pequeno apocalipse. As sementes do bambu são ricas e nutritivas. O chão das florestas se cobre de grãos, como se fosse uma chuva de arroz. Para os roedores, é uma festa. As populações de ratos crescem de maneira explosiva, multiplicando-se em ritmo exponencial.

Primeiro, devoram as sementes. Depois, quando o banquete termina, a fome os empurra para além da floresta. Invadem plantações, comem arroz, milho, batatas. Invadem casas, atacam estoques, penetram nos cantos mais escuros das aldeias. Há relatos de camponeses que acordavam com ratos roendo cabelos e unhas durante a noite. O que começou como fartura termina em desolação.

Esse ciclo foi registrado em várias partes da Ásia. Na China, deixou marcas de medo profundo. Na Índia, ganhou nome próprio: Mautam, a “morte do bambu”.

No estado de Mizoram, no nordeste da Índia, o Mautam é lembrado como sinônimo de fome. Na década de 1950, a floração de Melocanna baccifera levou a uma explosão de ratos que devastaram plantações de arroz. O resultado foi uma crise humanitária severa.

Quando o ciclo seguinte se aproximou, em 2006, o governo indiano decidiu não repetir os erros. Criou programas de monitoramento, estoques de alimentos e campanhas para controlar os roedores. Ainda assim, o impacto foi grande. O bambu não negocia: segue seu calendário próprio, indiferente às necessidades humanas.

Esse fenômeno não é exclusivo da Ásia. No Brasil, especialmente na Amazônia, o bambu também segue esse calendário implacável. Espécies do gênero Guadua — nativas da floresta — crescem em moitas imensas, formando verdadeiros tapetes que cobrem dezenas de quilômetros quadrados. Durante décadas, expandem-se silenciosamente, ocupando clareiras abertas por quedas de árvores ou deslizamentos, sempre à sombra da mata.

Então, de repente, vem a floração gregária. Hastes de vinte metros se enchem de flores, sementes caem em abundância, e logo depois a floresta de bambu inteiro seca ao mesmo tempo. O chão fica coberto de grãos, atraindo não só ratos, mas também aves, macacos e javalis. A explosão de alimento altera toda a cadeia ecológica: populações de roedores disparam, predadores como cobras e felinos se multiplicam, e depois, com a escassez, vem a mortandade em massa.

Na Amazônia, os ciclos de floração de Guadua já foram associados a períodos de aumento de incêndios (pois os bambus secos funcionam como combustível natural), à expansão de determinadas espécies animais e até a mudanças de padrão de ocupação humana em regiões ribeirinhas. Alguns estudos sugerem que certas comunidades indígenas já conheciam esses ciclos e se organizavam para aproveitar as sementes como alimento temporário, transformando um momento de crise em oportunidade.

Assim como na Ásia, aqui também o bambu lembra que a floresta tem seu próprio tempo — um tempo mais longo do que a vida de um camponês, mais lento que a memória de uma geração, mas regular o bastante para moldar o destino das pessoas e da natureza.

O mais enigmático é a sincronia mundial. Não importa se o bambu está no Himalaia, em Mizoram, no Acre ou num jardim em São Paulo: se pertence àquela linhagem, florescerá no mesmo ano que seus parentes distantes. Não importa a idade da planta, se cinco ou quarenta anos — ela obedece ao calendário invisível.

O bambu mostra que o indivíduo não é nada: o que conta é a espécie, o coletivo. A unidade de tempo não é a vida do colmo, mas o compasso genético da linhagem inteira. É como se cada broto fosse apenas um fragmento de um organismo global.

Por isso o bambu é mais que uma planta. É metáfora. Símbolo de força e flexibilidade, mas também de morte e renascimento. Mostra que a abundância pode ser o prelúdio da escassez, e que o que parece eterno pode acabar em sincronia brutal.

A Índia aprendeu a se preparar. A China transformou o medo em superstição. A Amazônia guarda suas próprias histórias de ciclos e mortes. E nós, em nossos jardins, às vezes testemunhamos a mesma lógica: uma moita que floresce, seca e desaparece, lembrando que há calendários escondidos sob nossas certezas.

O bambu obriga a humanidade a reconhecer que não controla o tempo. Que os ciclos naturais podem atravessar fronteiras, derrubar colheitas, alimentar ratos, incendiar florestas, moldar sociedades.

E, talvez, sua lição mais profunda seja essa: por trás da aparente eternidade, tudo obedece a um relógio maior. E quando ele toca, não há apelo, oração ou decreto capaz de impedir a floração.

Para quem ficou curioso, para espécies amazônicas do gênero Guadua, com ciclo estimado de aproximadamente 27–28 anos, já que muitos eventos foram registrados entre 2001 e 2008 para populações locais, pode-se prever que algumas populações floresçam novamente em meados da década de 2030. Já para M. skvortzovii no sul do Brasil, tendo tido floração sincronizada entre 2004–2006, uma próxima floração poderia ocorrer por volta de 2034-2038, se o ciclo for realmente ~30-32 anos.